Wenn KI-Systeme verstehen lernen

Marta Sabou erhält eine renommierte Förderung des Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds für Forschung an Knowlege Graphs für KI-Anwendungen.

Wir nutzen sie täglich, ohne es zu merken: Knowledge Graphs. Sie stecken hinter Suchmaschinen, digitalen Assistenten, Social-Media-Plattformen oder Online-Shops, die uns Produkte vorschlagen, weil sie Zusammenhänge zwischen unseren Interessen erkennen. Doch bisher ist ihr volles Potenzial, beispielweise für medizinische Anwendungen, noch ungenutzt. Was passiert, wenn Maschinen lernen, diese Wissensnetze zu verstehen?

Hinter den Kulissen: Was sind Knowledge Graphs?

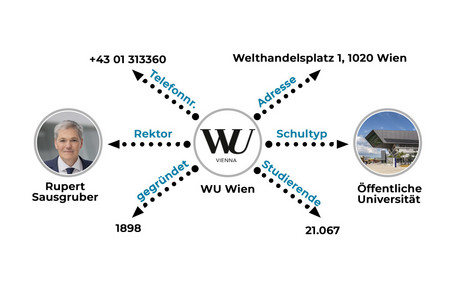

Suchen wir in einer Suchmaschine nach „WU Wien“, erhalten wir nicht nur Links zu Websites, sondern auch eine kuratierte Zusammenstellung von Fakten – Gründungsjahr (1898), aktuelle Leitung, Zahl der Studierenden. All diese Informationen sind innerhalb eines Knowledge Graphs (KG) verknüpft. Solche Strukturen helfen Computern, Wissen nicht nur zu speichern, sondern auch semantisch zu verknüpfen – also zu „verstehen“, welche Beziehungen zwischen Daten bestehen.

In vielen Forschungsfeldern, wie der Medizin, werden große Mengen komplexer Daten in Form solcher Graphen organisiert. Das Potenzial dieser großen Datenmengen ist enorm: Beispielsweise könnten die Verbindungen zwischen Genen, Krankheiten und Medikamenten Hinweise auf neue Wirkstoffe oder alternative Einsatzmöglichkeiten bestehender Medikamente aufzeigen – ein Prozess, der normalerweise Jahre intensiver Laborarbeit und teure Experimente erfordert. Bisher gelingt es Systemen der Künstlichen Intelligenz (KI) allerdings nur begrenzt, dieses Wissen vollständig zu erfassen. Doch warum ist das so?

Logik vs. Lernen: Zwei Welten der KI

Sabou erklärt: „In der KI-Forschung treffen zwei Welten aufeinander“ – entsprechend den beiden Aspekten der Intelligenz: Denken und Lernen. Die symbolische KI verkörpert das Denken. Sie arbeitet mit klar definiertem Wissen und logischen Regeln – wie in einem Knowledge Graph. Sie kann komplexe Schlussfolgerungen ziehen, ist aber auf explizit formulierte Informationen angewiesen. Die subsymbolische KI, zu der maschinelles Lernen und neuronale Netze gehören, steht für das Lernen und funktioniert ganz anders: Sie erkennt Muster in großen Datenmengen, erkennt aber nicht die Logik dahinter. Darunter fallen auch große Sprachmodelle (z. B. jene, die Chatbots wie ChatGPT betreiben), die sprachliche Muster in Texten erkennen und darauf basierend neue Texte generieren – ohne deren Bedeutung (vollständig) zu erfassen.

Knowledge Graph Embeddings (KGEs) schlagen eine Brücke zwischen diesen beiden Welten. Sie können die Struktur der Knowledge Graphs anpassen und zu mathematischen Vektoren machen, sodass Maschinen mit diesem Wissen arbeiten können. Oder, wie Sabou es augenzwinkernd beschreibt: „Ein Knowledge Graph geht hinein – und heraus kommen Vektoren.“ Bisher erfassen KGEs jedoch nur einen Teil der Informationen, die in einem Knowledge Graph dargestellt sind.

Marta Sabou leitet das WU Institute for Data, Process and Knowledge Management

Das Projekt DORSET: Fundament für vielversprechende Anwendungen

Das DORSET-Projekt wurde im Rahmen der hochkompetitiven Ausschreibung des WWTF für Grundlagenforschung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie gefördert. Es gehört zu den 12 Projekten, die aus 84 eingereichten Vorschlägen ausgewählt wurden.

Im Projekt DORSET arbeiten die WU-Forscherinnen Marta Sabou, Majlinda Llugiqi und Fajar Ekaputra gemeinsam mit Kolleg*innen von der TU Wien (Katja Hose, Emanuel Sallinger und deren Teams) daran, das Zusammenspiel von Knowledge Graphs und Knowledge Graph Embeddings zu optimieren. Ziel ist es, maschinelles Lernen so zu verbessern, dass Computer komplexe Wissensnetze vollständig erfassen und daraus neue Erkenntnisse ableiten können.

Die möglichen Anwendungen sind vielfältig – von der Medikamentenentwicklung und der personalisierten Medizin bis zur Optimierung des Stromnetzes. Sabou beschreibt die Arbeit als Grundlagenforschung, die später solche Anwendungen ermöglichen würde: „Wenn der Toaster die Anwendung ist, kümmern wir uns derzeit sozusagen noch um die Stromversorgung.“

Wir gratulieren Marta Sabou und ihrem Team herzlich zu dieser Förderung!

Quellen & weitere Informationen