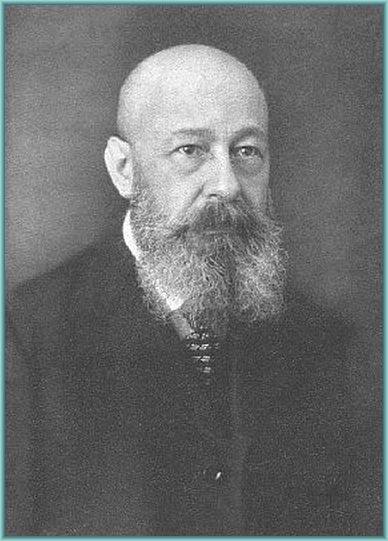

Heinrich Färber

Geistesverwandte I: Heinrich Färber (1864-1941)

Die trostlose ökonomische Lage nach dem Ersten Weltkrieg rief immer mehr Kritiker auf den Plan. Unter ihnen konnte sich vor allem Heinrich Färber, der erstmals 1918 mit seiner Schrift „Der neue Kapitalismus und die wirtschaftliche Zukunft“ hervortrat, Gehör verschaffen. Färber zeigte sich überzeugt, dass die Entscheidung für eine Außenanleihe zur Neuordnung des Geldsektors schädliche Auswirkungen habe, da der Spielraum der Wirtschaftspolitik damit massiv eingeengt und der Weg zu mehr Wachstum und Beschäftigung mit zunehmenden Hindernissen versehen sei.

(Bildquelle: Porträtfoto, Privatarchiv Karl Mocnik)

Färber stammte aus Galizien und war 1896 nach Wien zugewandert, wo er einen Edelmetall verarbeitenden Betrieb gründete. Als Autodidakt bemühte er sich um ein als „Ergokratie“ definiertes Wirtschaftsprogramm, das von der menschlichen Arbeitsleistung als allein wertschöpfender Kraft ausgeht. Im Zentrum der Färberʼschen Kritik stand das Notenbankmonopol, das dem Gelde Machtmittelfunktion verleiht, sodass der erzeugte gesellschaftliche Mehrwert den Rentenbeziehern als „leistungsloses Einkommen“ zufließt. In der Zeit der Weltwirtschaftskrise plädierte Färber für eine monetär induzierte Anregung der Güterproduktion, um so der steigenden Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Gegen Färber wurden mehrere gerichtsanhängige Verfahren eingeleitet – im ergokratischen Schrifttum herrschte oft ein rauer Ton gegenüber dem Bankensektor –, jedoch konnte er seinen Standpunkt stets glaubwürdig vermitteln. Unter dem NS-Regime wurde Färber seine jüdische Herkunft zum Verhängnis. Gemeinsam mit seiner Ehefrau wurde er nach Łódź deportiert, wo die beiden unter dramatischen Bedingungen ums Leben kamen. Im 1930 erschienenen „Ergokratischen Manifest“ und anderen Schriften schlägt Färber die vollständige Verstaatlichung des Geldwesens vor. Die Schöpfung monetärer Mittel mache die öffentliche Hand frei in ihrer Ausgabengestaltung, kein Schuldendruck, keine mit Zinsforderungen verknüpften Anleihegeschäfte könnten nun mehr die Staatstätigkeit beeinträchtigen. Anders als bei Gesell, dem es primär um die Veränderung der Geldfunktionen zugunsten von Wirtschaft und Gesellschaft geht, steht bei Färber die Kreditvermeidung im Mittelpunkt. Beide jedoch vertreten im Prinzip ein Schwundgeld-Konzept. Der Kredit, das wesentliche Instrument zur Entmündigung des Staates, soll nach Färber verzichtbar gemacht werden, indem der öffentlichen Hand das Drucken von Zahlungsmitteln ermöglicht wird. – Nicht unkontrolliert, sondern unter Vorgabe klarer Regeln, um so das Preisniveau stabil zu halten. Das vorhandene Geldvolumen sollte monatlich um einen bestimmten Prozentsatz abgewertet werden. Diese Abwertung sollte ebenso regelmäßig durch eine Neuemission ausgeglichen werden, um so dem öffentlichen Haushalt ausreichend Spielraum zu verschaffen. Was für den Staat die klassische Form autonomer Geldschöpfung darstellt, tritt für die Bürgerschaft als Geldsteuer in Erscheinung. Diese Form einer „single tax“ erscheint Färber auch als gerechteste Variante eines Steuersystems, denn, so Färber, was sei „einleuchtender als das, dass das Steuergeld aus dem Geldsack“ geholt werden soll. Hinsichtlich der Deckung des Geldes genügt in Färbers Konzept das vorhandene Arbeitskräftepotenzial. Während die Arbeitskraft das „Aktienkapital“ der Volkswirtschaft repräsentiere, bilde das Geld nur die entsprechende Aktie. Färber ging es in der Konsequenz um die Errichtung einer vom Finanzkapital unabhängigen „Teilnehmergesellschaft“, die zugleich als Gegenmodell einer auf Kreditsystem und Sparzwängen fundierten „ausschließenden Ökonomie“ zu verstehen ist.

Literatur:

Leben und Werk des österreichischen Nationalökonomen Heinrich Färber. (1864-1941). Begleitheft zur Ausstellung an der Universitätsbibliothek der Karl-Franzens-Universität Graz, hrsg. von Karl Mocnik, Graz 1997.

Gerhard Senft: Häresie und Antiökonomie. Auf den Spuren der Ergokraten, Wien 2015.